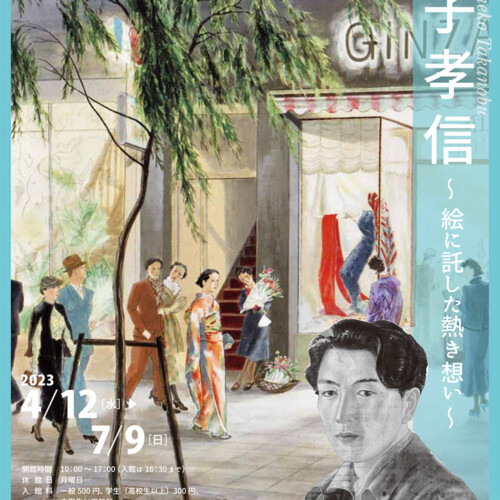

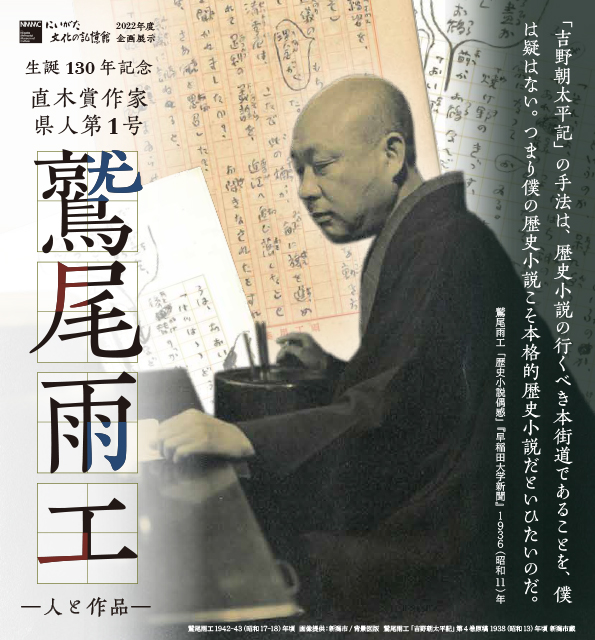

生誕130年記念 鷲尾雨工─人と作品─ at にいがた文化の記憶館

昨年10月、生誕130年記念としてにいがた文化の記憶館で開催された松岡讓の企画展を紹介した。今回は同館にて同じく生誕130年記念の企画展が開催されている新潟出身、小千谷育ちの作家・鷲尾雨工(うこう)についてご紹介したい。

松岡が漱石の娘・筆子と結婚し、紆余曲折はあったものの70代まで生きたのに比べ、58歳で亡くなった雨工の生涯は短く波瀾万丈であった。作家としての最盛期がわずか7年と言われる雨工だが、多くの人にその足跡を記憶に留めておいてもらいたいと思いつつ、展示を見て回った。

幼少時から苦労多くも、文学を志す

作家・鷲尾雨工(1892〜1951)が生まれたのは新潟県西蒲原郡黒鳥村(現・新潟市西区黒鳥)。実家は黒鳥の庄屋の分家で、雨工は4代目に当たる。祖父・文貞、父・亮は共に医師。母・イシは小千谷市山谷の旧家・中野家出身と、良家の嫡男として生を受けた。祖父は選挙に出るという甥に金を貸すが、その甥が当選後間もなく死亡してしまったため借金の返済に追われるという憂き目に遭っている。

祖父は雨工が生まれた半年後に死去、翌春には父も病死と不幸が重なり、鷲尾家は収入の道を絶たれてしまった。さらに使用人との契約条件のもつれが原因と言われる放火事件が起き、家を失ってしまうのだ。残された家族たちは、やむなく母の実家へと身を寄せることになる。雨工3歳の時だった。

本展を企画した学芸員の伊豆名皓美(ひろみ)さんによると「雨工が作家を志したのは中学時代」だという。成績優秀だった雨工は、小千谷中学校(現・小千谷高校)では常に成績上位で、1年後輩で後に詩人・英文学者となる西脇順三郎から「頭のでっかい博覧強記の神童」と評されている。雨工と順三郎が友情を育んだのは2人が上京してからだが、付き合いは終生続いた。雨工が58歳で亡くなった後も、順三郎は雨工の家族と縁を持ち続けたという。

優秀だった雨工は、周囲から医師か外交官としての将来を期待される。しかし文学への思い絶ちがたく一高(現在の東大教養学部)の入試をわざと落ち、1911(明治44)年9月に早稲田大学の予科に編入学(翌年に英文学科)し、東京での生活を始めた。そこで雨工は西脇順三郎と文学について一日中語り合うほどの親交を結んだ。ノーベル賞候補にもなった順三郎の文学者としての素養は、雨工の影響も大きかったのかもしれない。

大学時代の1枚として相馬御風(糸魚川出身)、島村抱月などと一緒に撮った写真も残っており、早稲田がいかに文学的に刺激のある場所だったかが伝わってくる。なお写真には写っていないが、同じ学年には西条八十や坪田譲治などもいた。

同じく大学時代の写真に、その後の雨工の人生に大きな影響を与える直木三十五とともに撮った1枚がある。日本人なら誰もが知るあの文学賞、直木賞の元となった人物だ。極端に無口だった直木がたまに口にするひと言に、雨工は魅了されたという。以後13年に及ぶふたりの付き合いはこうして始まった。

事業に失敗し、故郷へ

雨工は大学卒業後、相馬御風の紹介で化粧品会社の平尾賛平商店広告部へ就職する。その後、直木の求めに応じ、出版社「冬夏(とうか)社」の設立に参画する。これは神田豊穂という人物が設立した「春秋社」という出版社を直木が支配しようと、社内に新たな会社を興したものだが、その際資金のない直木に代わって雨工が5万円(現在の金額で4600万円)の資金を借金して工面したのだ。

しかし直木はさらに冬夏社内に人間社という会社を設立。冬夏社の資金として雨工が用意した資金を使い込んだのだ。さすがの雨工もこれにはあきれ果て、冬夏社を別な場所に移転させるが、すでに資金は底をついていた。

この1年前に雨工は小千谷屈指の縮問屋・山卯の娘リン(倫子)と結婚していたが、彼女の持ち金までも事業のために使わざるを得なかった。さらに移転からわずか数ヶ月後に関東大震災が発生し、社屋兼住居を失った雨工一家は小千谷に帰郷した。

小千谷では母の実家・中野家が経営する中野醸造で働き始めるも、暮らしぶりは決して良くはなかった。その一方で直木は大衆小説作家として活躍を始めていた。じつは雨工は大学時代、直木に歴史や文学の面白さを教え、直木は雨工の語ったやり方で作品を書いたのだった。そのため「直木が作家になれるなら、自分もきっと」という思いを胸に1925(大正14)年、再び上京した。

作家を目指し、東京へ

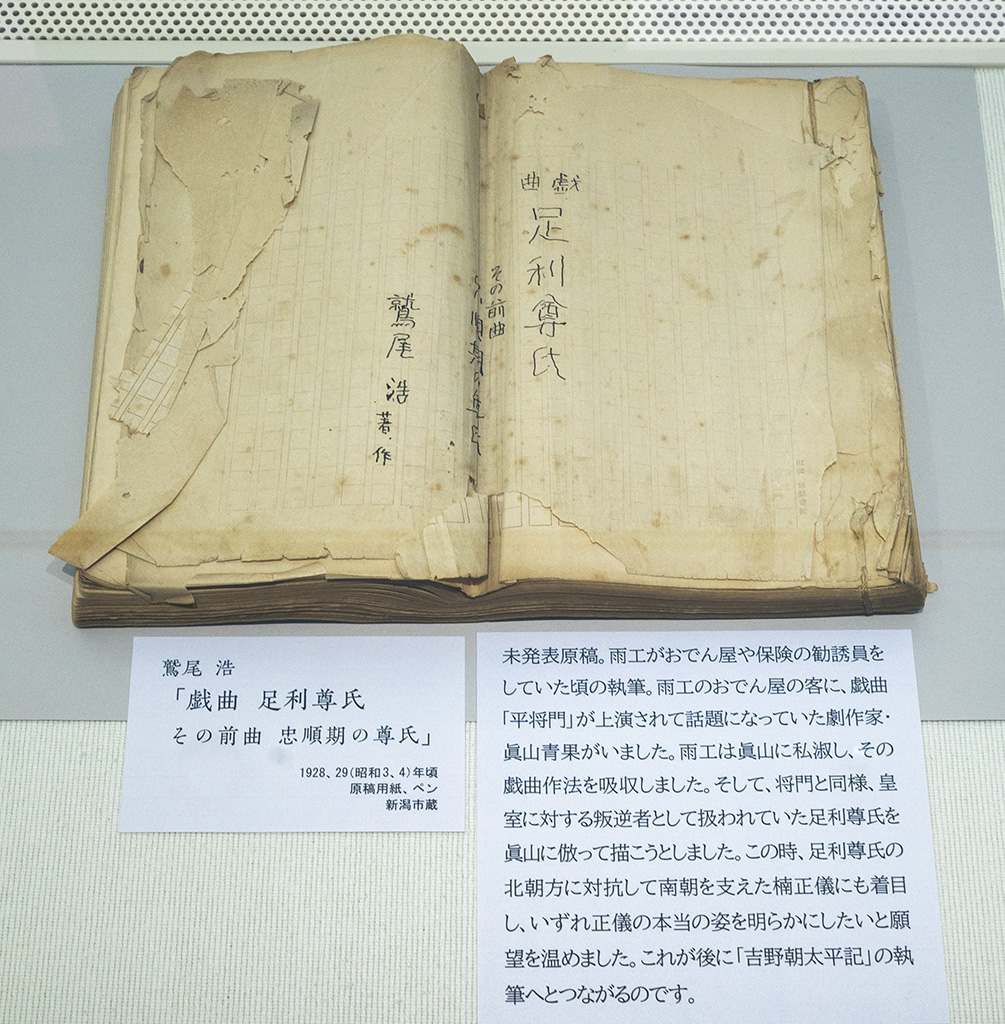

まずは先立つものがなくては生活が立ちゆかないと、雨工は「江戸屋」という名前でおでん屋を始める。素人商売は思うように行かず、子どもは「おでん屋の子」とからかわれる始末。わずか3年で店を閉じ、次は三井生命の保険勧誘員になるが、こちらもうまく行かなかった。

貧困に苦しみながらも執筆を続けた雨工。1931(昭和6)年には流行作家として豪奢な暮らしをしている直木に援助を求めに行った。直木はさんざん迷惑を掛けた過去を詫びるどころか、頼ってきた雨工を冷たくあしらったという。

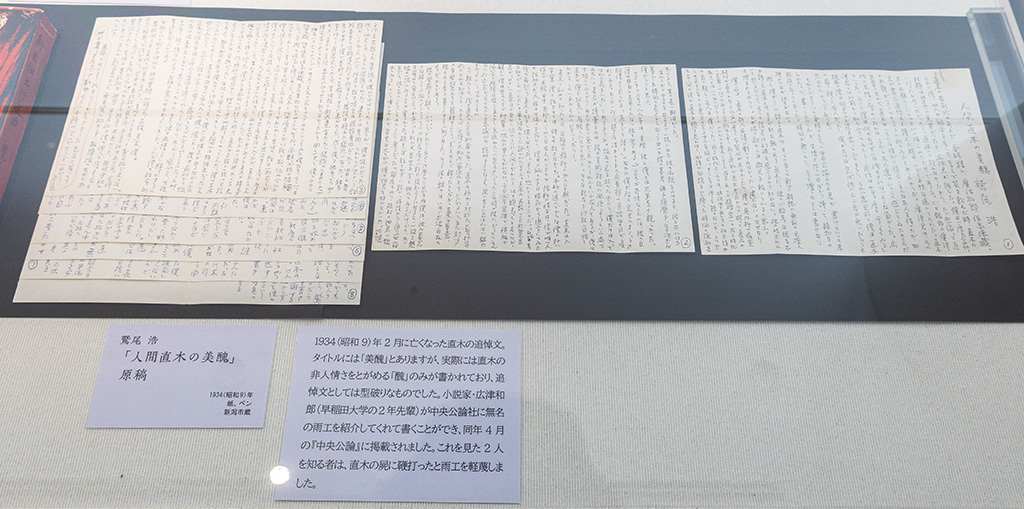

3年後の1934(昭和9)年、直木は43歳の若さで病死する。雨工は直木の仕打ちがよほど許せなかったのか、追悼文で亡くなった直木を「忘恩の徒」と批判。それが知人らから顰蹙を買い孤立してしまうのだ。しかし展示されている追悼文の原稿を読むと決して悪口ばかりではなく、直木との友情や思い出も綴られていた。

死者に鞭打つという言葉がある。しかし死を以て全てを水に流すというのは、故人に生前傷つけられた人間に対してあまりにも不公平だ。私は周囲から非難されたという雨工に、不憫を覚えてしまった。

改名で成功? 直木賞でブレイクした雨工

直木死去の翌年、菊池寛の発案により直木の名前を冠した「直木三十五賞」が作られた。そして奇しくも同じ年、雨工の人生にも転機が訪れる。雨工は親からもらった名前を大事に思う気持ちから、本名の「浩」で執筆を続けていた。だが占い師から「鷲尾浩」という名前では成功しないと言われていたのだ。そこで一計を案じた妻・倫子が『南総里見八犬伝』から見つけた言葉「雨工」をペンネームにと勧めたのだった。

雨工改名後の最初の作品は『吉野朝太平記』。これは歴史小説で一世を風靡した直木を、同じ歴史小説で見返してやろうと出版の当てもなく書いたものだった。この小説で奇しくも雨工は、第2回直木賞(1935年下半期)を受賞することになる。

学芸員の伊豆名さんによると「展示してあるのは第1巻の初版本(函付き)なのですが、じつは発行元の春秋社が売れ行きを心配して初版には『第1巻』と入れなかったんです。これはなかなかお目にかかることができないものです。しかも函付きとなるとかなり貴重です」とのことだ。

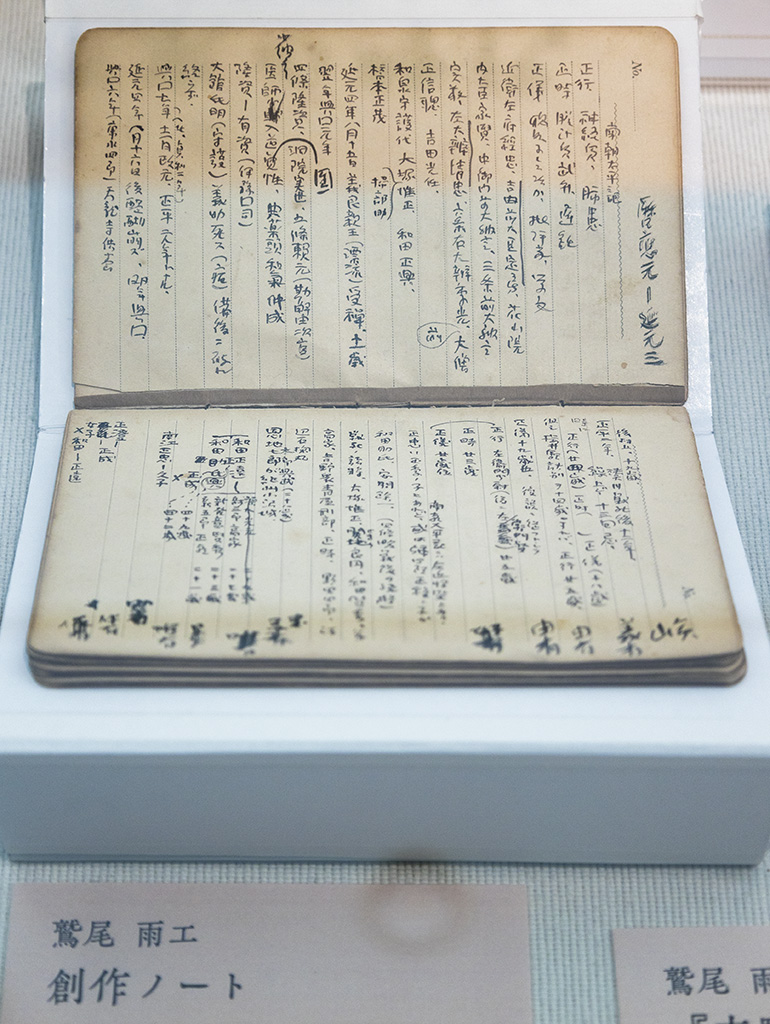

その隣りには創作ノートも展示されている。これは保険の勧誘員の仕事をしながら図書館に通って書いたものだ。伊豆名さんは「本当は作家として身を立てたいけれど生活のために保険の勧誘をしなければならないという苦しみ、決別した直木三十五を凌ぐ作品を書こうという対抗意識、雨工は様々な思いを抱えていました。この創作ノートにはそんな雨工の混沌とした思いが凝縮されているのではないかと想像します」と話す。苦労に苦労を重ね、因縁の直木の名を冠した文学賞でブレイクした雨工の人生を考えると、しみじみとせずにはいられない。

直木賞の正賞は、雨工が受賞した時と同じく今も懐中時計だ。全ての人に等しく同じ物が贈られているのかと思いきやその時々で国産、外国産と違うのだとか。ちなみに雨工がもらったものはスイスのバルカン社製だ。このブランドについて調べたら高いものでは腕時計が数百万円という高級ブランドであった。

雨工の作家としての最盛期はわずか7年と、長くは続かなかった。1943(昭和18)年に脳卒中と肝臓病を発病してしまったのだ。だがもし健康を保っていたとしても戦争の状況を考えると文学を続けることは難しかっただろう。

戦後から4〜5年経った頃、ようやく文学を求める機運が高まった。だが雨工は体調悪化で執筆が困難となり、1951(昭和26)年2月9日、58歳で亡くなってしまう。死の前日「おれは何といっても、直木だけはなつかしい」と語ったという。

雨工の人生を振り返ると、直木のせいで背負った苦労があまりにも大きい。しかし死を悟った雨工が思い出したのはそのような暗い影ではなく、無邪気だった若き日の友情だったのかもしれない。

ところで改めて振り返って作家・鷲尾雨工の魅力とは何だろうか、と伊豆名さんに聞いてみた。「かつて歴史小説は江戸か幕末ものが主流でした。しかし南北朝時代を描いた『吉野朝太平記』が直木賞を受賞し、好評を博しました。極貧の中でも文学への志を貫き、それまでの固定観念を覆した時代や人物を描いて世に問うたところに、鷲尾雨工の魅力があると思っています」という答えが返ってきた。

にいがた文化の記憶館

「生誕130年 直木賞作家県人第1号 鷲尾雨工」2022年4月9日〜7月10日

新潟市中央区万代3-1-1 TEL:025-250-7171

月曜休館 午前10時〜午後5時(入館は午後4時30分まで)

入館料:一般500円、高校生以上300円、中学生以下無料