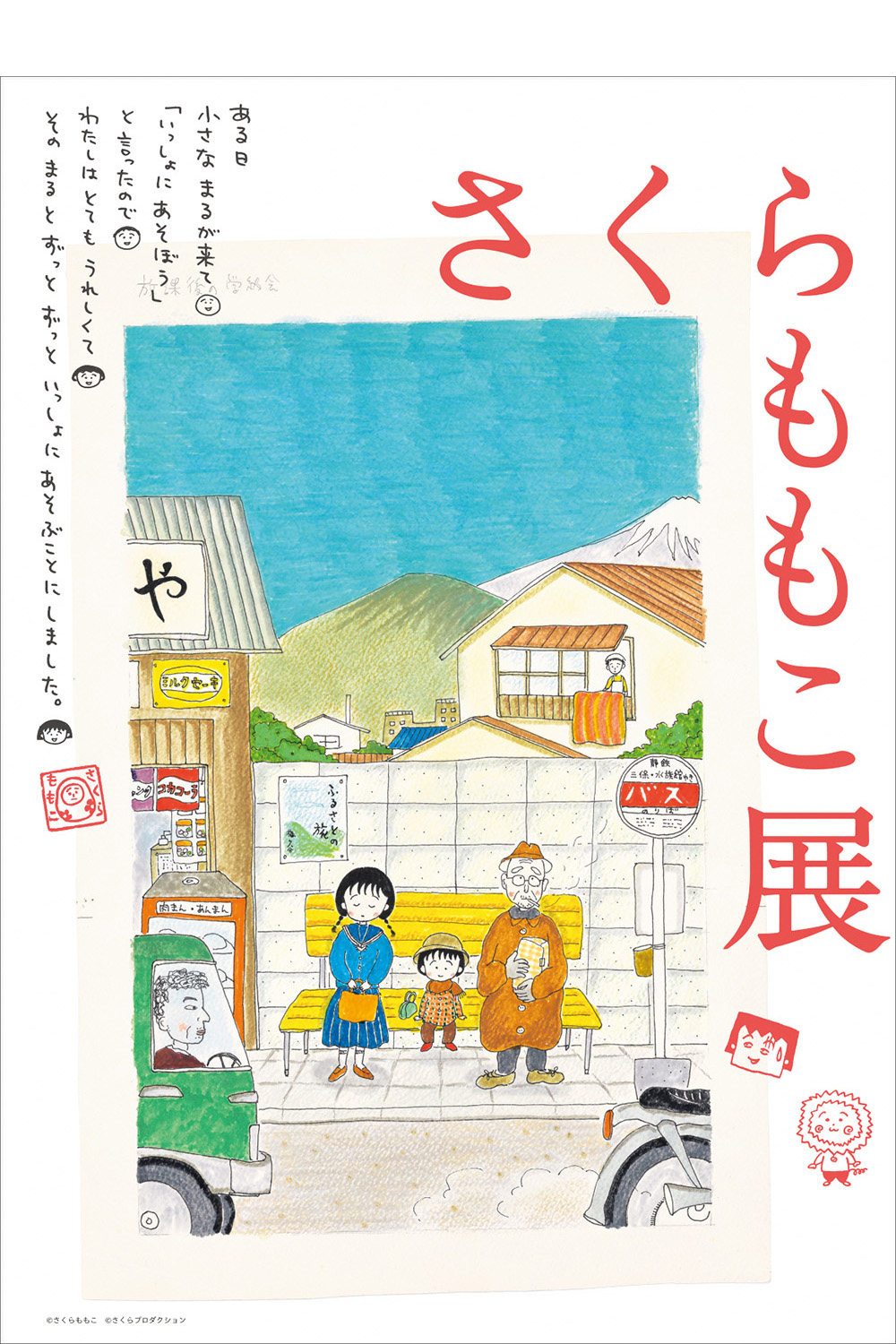

さくらももこ展 at 新潟県立万代島美術館

©さくらももこ ©さくらプロダクション

子どもの頃、毎月発売される漫画雑誌は大きな楽しみのひとつだった。当時は「りぼん」「なかよし」両誌が覇を競っていたが、私は断然「りぼん」派だった。漫画本編はもちろん、漫画家たちの一言や読者の手紙コーナー、デビュー前の投稿作家の作品と批評のページなど、隅から隅まで愛読していた。さくらももこさんは、投稿時代の頃から知っており、なぜか気になる存在だった。まさかその後、「大好きな人」として私の心や本棚に、大きな位置を占めることになるとは知る由もない。

新潟市新津美術館でのデビュー30周年記念の「さくらももこの世界展」、東京・立川 PLAY! Museumでの「コジコジ万博」など、さくらさんの展覧会には足繁く通っている。

というわけで、「また会える、あの素晴らしいキャラクターたちに!」というワクワク感を胸に、新潟県立万代島美術館「さくらももこ展」へと足を運んだ。

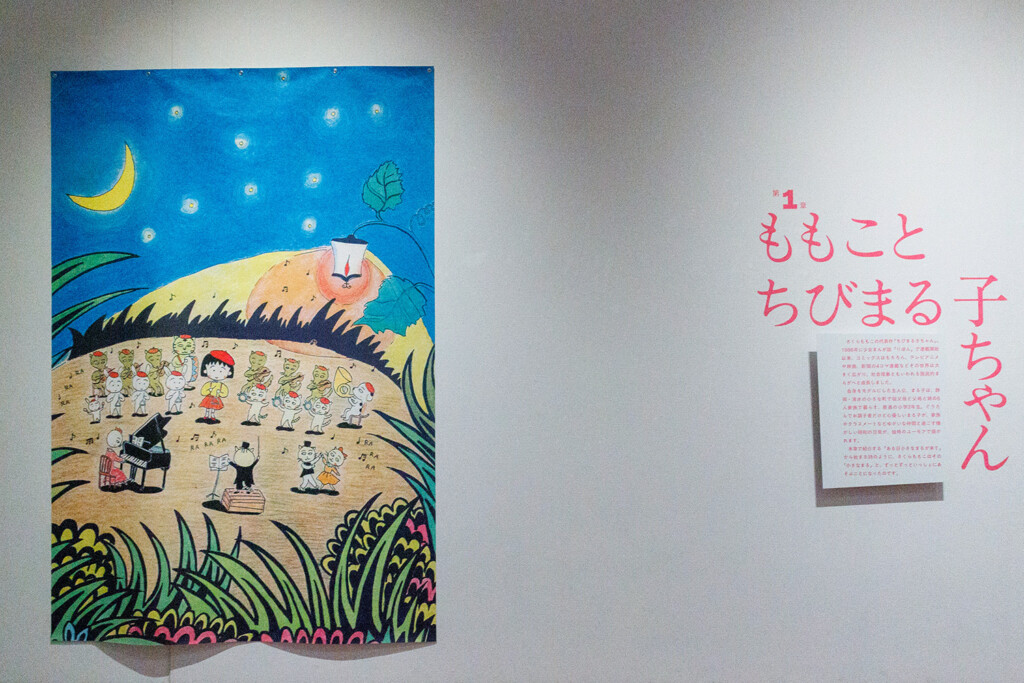

ももことちびまる子ちゃん

この企画展は、序章から終章まで全7章で構成されている。

序章「さくらももこができるまで」では、さくらさんが静岡市(旧清水市)で八百屋を営む家に生まれたこと、3歳頃自宅のふすまに絵を描いたことなどが紹介されている。さくらさんのイラスト入りの年表では親友たまちゃんとの出会いや、デビュー決定など、人生のトピックが紹介されている。

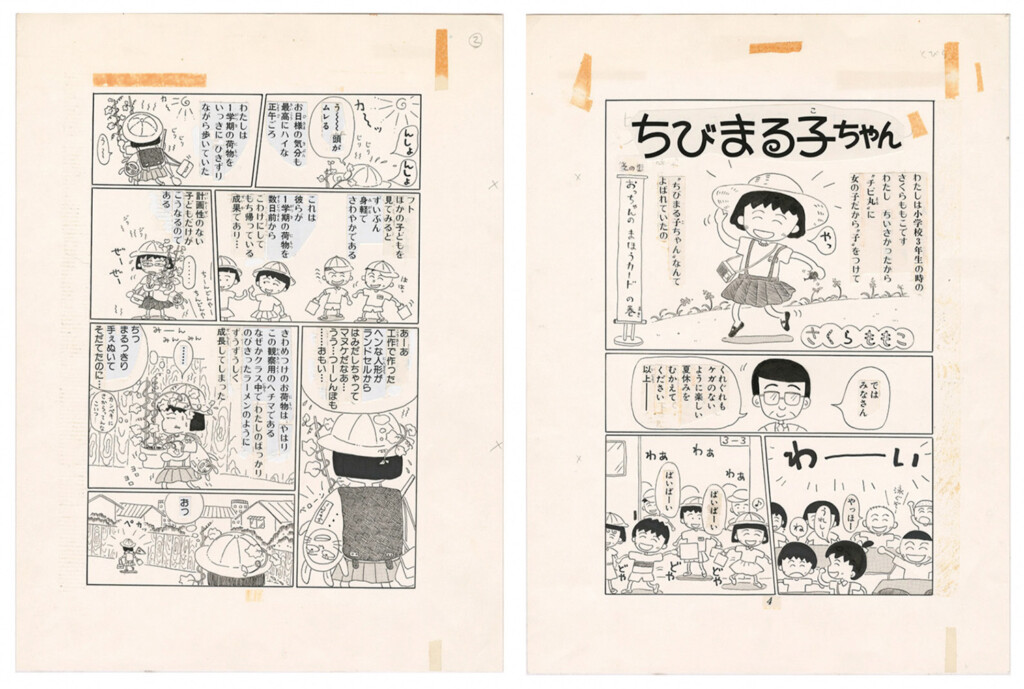

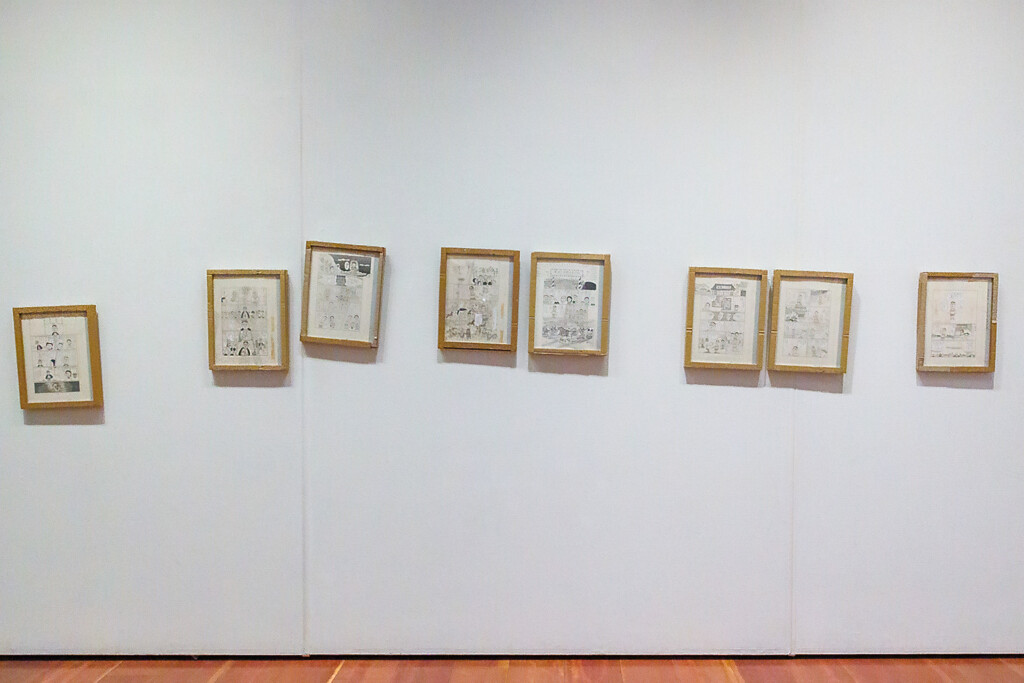

「りぼんオリジナル」に掲載されたデビュー作『教えてやるんだありがたく思え!』の展示を見た瞬間、懐かしさで胸がいっぱいになってしまった。これは何回読んだか分からない。展開もオチも分かっているにも関わらず、読む度にゲラゲラと笑ったことを思い出した。

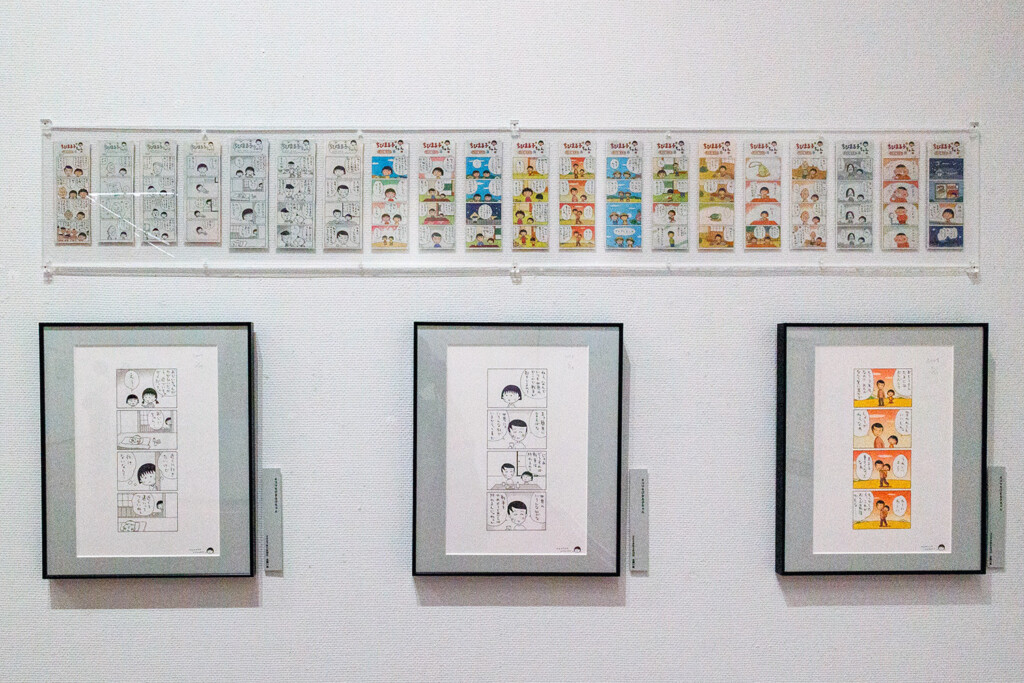

第1章は「ももことちびまる子ちゃん」だ。「ちびまる子ちゃん」の連載開始が1986年、そしてアニメ放送開始は4年後の1990年だった。おそらく今の若い世代にとっては「ちびまる子ちゃんなき世界は考えられない」のではないだろうか、そんなことを考えてしまった。

記念すべき『ちびまる子ちゃん』1巻の第1話「おっちゃんの まほうカード の巻」から展示は始まる。ここからしばらくは、怒濤のちびまる子ちゃん展示が続く。

ちびまる子ちゃんは、さくらももこさん自身をモデルにしたキャラクターだ。舞台は昭和で、推しのアイドルは山口百恵。その百恵ちゃんが清水にやってきてコンサートに行くことになり大喜びのまるちゃん。遠足の前、学校指定料金「200円」でいかにして効率的におやつを買うか、必死に考えるまるちゃんなどが描かれている。「ああ、こんなことあったよね」と、きっと多くの読者がまるちゃんの姿に自分を重ねて共感していたのではないだろうか。

まるちゃんというと、忘れがたいのは新聞連載の4コマ漫画だ。2011年3月に起きた東日本大震災からの不安が続くある日。春になって咲いた花を見たまるちゃんが「きっと大丈夫だよね日本も」と近所の佐々木のじいさんに語りかけるというもので、皆の思いを共有するようなその内容に、強い感動を覚えた。4コマコーナーには、その作品も展示されている。

ももこのエッセイ

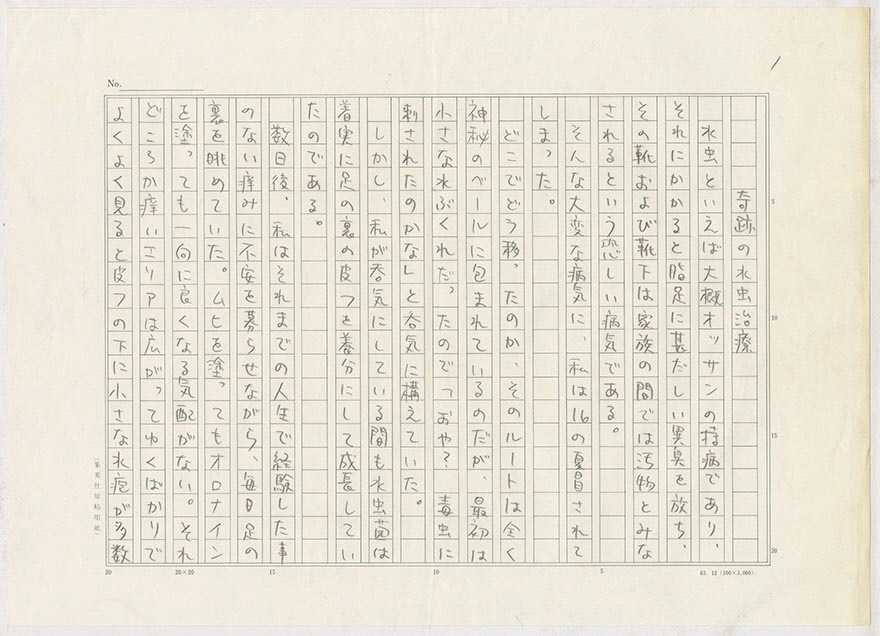

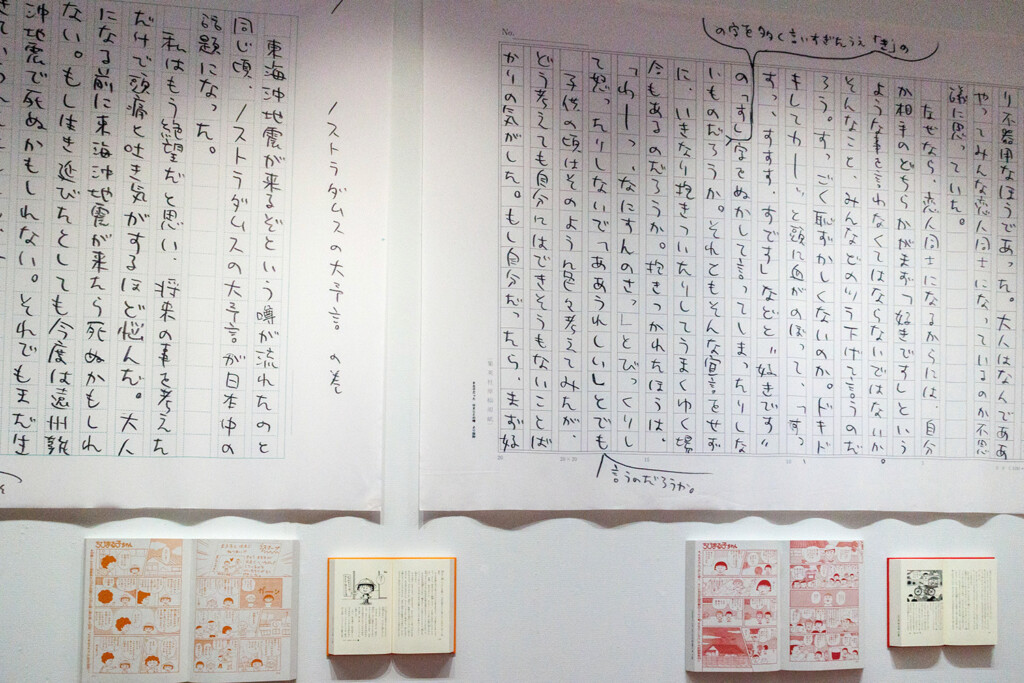

第2章は「ももこのエッセイ」だ。さくらさんの最初のエッセイ『もものかんづめ』を読んだときの衝撃は忘れがたい。私は好きな本は繰り返し何度も読んでしまうのだが、『もものかんづめ』も何度もリピートしている。中でも印象的だったのは、水虫が出来たさくらさんがいかにしてそれを自己流で治療したかという話。

なんと、なんとその『奇跡の水虫治療』を、手書き原稿でまるごと読めるという夢のような展示があるのだ。それにしてもこれは危険すぎる。読んだら爆笑必至の内容なのだが、大丈夫であろうか?と思っていたら、やはり会場ではそこかしこから笑い声が聞こえていた。人前であれだけの声が思わず出てしまうのだから、おそらく自室で一人きりなら、大笑い間違いなしだ。

表現者として多才な顔を持つさくらさんだが、一時期はラジオDJとしても活躍。1991年からおよそ1年間「さくらももこのオールナイトニッポン」でパーソナリティを担当していたのだ。会場では番組の一部を聴くこともできる。

ももこのまいにち

大活躍のさくらさんだがプライベートでは1994年に長男を出産。母となったときの様子をつづった『そういうふうにできている』の表紙絵から第3章「ももこのまいにち」は始まる。

さくらさんは『富士山』という雑誌を発行しており、そこには犬を飼い始めたこと、海外旅行のことなど、誌面で自身の日常を伝えていた。展示には『富士山』第2号のものもあり、さくらももこファンにとってはこれぞ「ももこのまいにち」的な本だったなあと、改めて感じた。

「ももこのまいにち」を紹介するパネルには、子どもと過ごす時間を大切にしたいという思いが、絵本や絵日記などの新しい創作につながっていったと書いてあった。長男が小学校へ進学したのと同じ頃に「小学校一年生」に連載された漫画の展示もあり、仕事と子育てがリンクしている様子が垣間見える。

ももこのナンセンス・ワールド

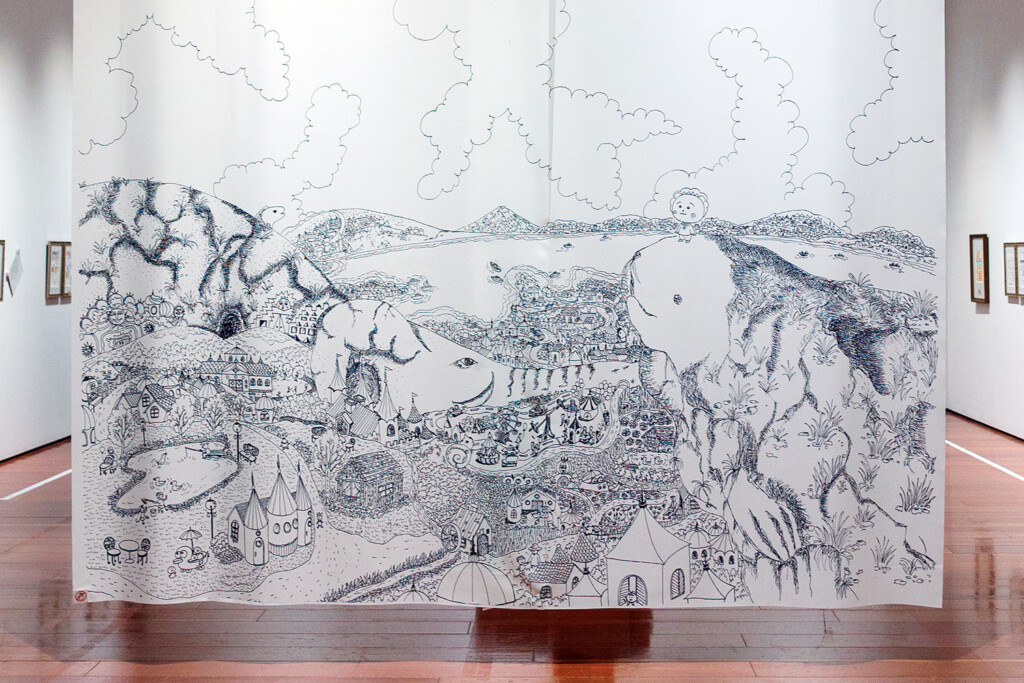

さくらさんは、ぶっ飛んでいるという表現がピッタリの、不条理な世界が展開されている作品『神のちから』も発表している。そんなさくらさんの世界を紹介しているのが第4章の「ももこのナンセンス・ワールド」だ。

『神のちから』まわりのキャラクターたちを使ったグッズも販売されていた。まるで民芸品のような味わいがある。

ももことコジコジ

先ほどの世界とは一転、第5章は「ももことコジコジ」だ。

さくらさんが『ちびまる子ちゃん』のおまけのページで、岡田あーみんさん、おーなり由子さんというテイストが違うふたりの漫画家と親交があることについて触れた後に、自身の作品について「エッセー漫画とみせかけた、超ヘンタイメルヘンを描いているのかもしれない」と書いていた。当時は「はて?」と思っていたが、後に『神のちから』と『コジコジ』を読んだとき「そうか『神のちから』が超ヘンタイで、『コジコジ』はメルヘンだ!さくらさんの中にはこんなに表現者としてすごい引き出しがあったのか」と合点が行ったことを思いだした。

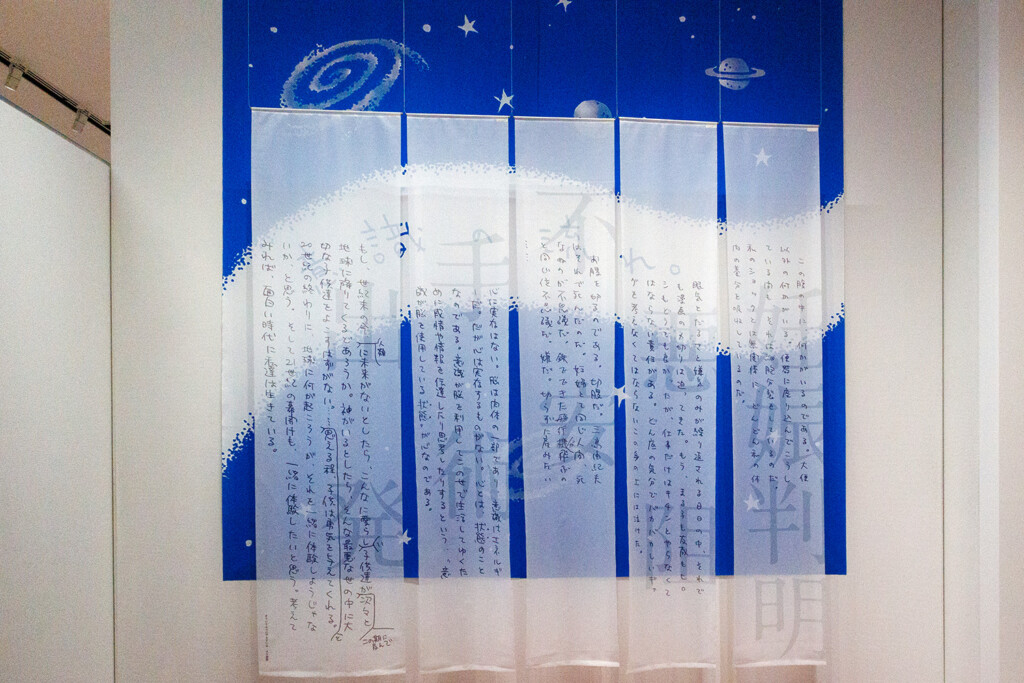

『コジコジ』の笑えるエピソードや感動エピソードなど、多くの作品を読むことができる。ぜひ時間にゆとりを持って、足を運んでほしい。

アトリエより

名残惜しいが、終章「アトリエより」で展示は終わる。こちらはさくらさん所有のチェンバロだ。近付くと、愛らしいイラストが描かれているのが分かる。会場ではチェンバロの音(録音)も流れていて、じっくりと聴き入ってしまった。

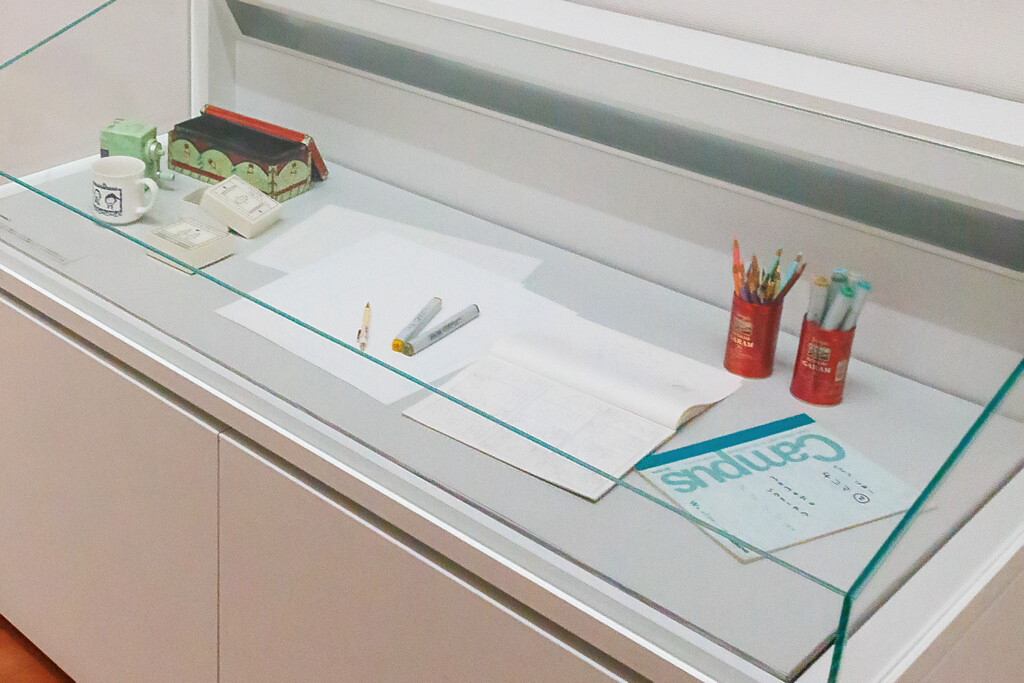

「さくらももこの仕事部屋より」というコーナーでは、愛用のシャープペンシルや、カラーペンが展示されていた。お手製の箱もあり、さくらさんの手にかかると日常品も、こんな素敵なものに変身するんだなあと、しみじみ。

これはまさに『ちびまる子ちゃん』の世界と同じ。どこにでもある日常を描きながら、多くの人の心を惹きつけたさくらさんらしさが伝わってくる展示だと感じた。

本展を担当した新潟県立万代島美術館の学芸員、伊澤朋美さんは「さくらさんは多くの人にとって『ちびまる子ちゃん』の作者として知られているが、エッセー、絵本作家、作詞家など、さまざまなジャンルで活躍した多才な人だった。本展を通して、さくらさんのいろいろな顔に出会うことができるのが見どころのひとつ」と話した。確かにその通り。余りにも有名すぎると「知っているつもり」になってしまうけれど、さくらももこさんは、実に奥が深い。楽しい発見、感動の発見、びっくりするような発見、いろんなワクワクする発見が会場のあちこちにある展覧会だ。

ショップもチェック!

美術館の最後のお楽しみがショップだ。図録、書籍、Tシャツ、豆皿など、いろいろなものがあって目移りしてしまった。

中でもお薦めは、さくらさんも大好きだった「追分羊かん」。食べやすい小分けサイズが3本入っているのだが、そのパッケージがなんと「さくらももこ先生愛用ペン立て再現版」なのだ!

それにしても本当に楽しく、たまにホロリとする企画展であった。さくらさんの展覧会はどれも行く度に、幸せな気分で会場を後にすることができる。

次はいつ、どこで、どんな風に会えるのだろうか。

さくらももこ展

新潟県立万代島美術館

会期:2025年07月12日(土)~2025年10月26日(日)

休館日:9月29日(月)、10月6日(月)、20日(月)

料金:一般/1,500円 大学・高校生/1,200円 中学生以下無料