90周年おめでとう! 僕らの長岡市寺泊水族博物館

本年2021年で90周年を迎えた「てらすい」こと寺泊水族博物館。それを記念した企画展示「寺泊水族館90年のあゆみ」が8月7日から10月31日まで同館1階にて開催された。その展示内容を参考に寺泊水族博物館の歴史とその魅力をご紹介!青柳館長にナビゲートしてもらいながら、館内を巡った。

てらすいのあゆみ

こちらは今回の展示のポスター。そもそも初代の寺泊水族館が誕生したのは1931(昭和6)年のこと。きっかけは上越線の全線開通を祝して長岡市で開催された「上越線全通記念博覧会」だった。このポスターにあしらわれた素敵な人魚のイラストは、当時の博覧会第二会場のポスターに描かれたものだ。

現在の水族館のほど近くに、博覧会の第二会場として作られたのが「寺泊水族館」だった。ちなみにそのときに参考にしたのが日本海側初の富山県魚津水族館で、あちらは「一府八県連合共進会」の第二会場として作られた施設だそうだ。

パネルには、初代水族館の姿を伝える貴重な写真の数々が掲載されていた。合わせてその頃の寺泊の様子や、町の人たちの声を載せた報道資料などもあり、思わず真剣に見入ってしまった。

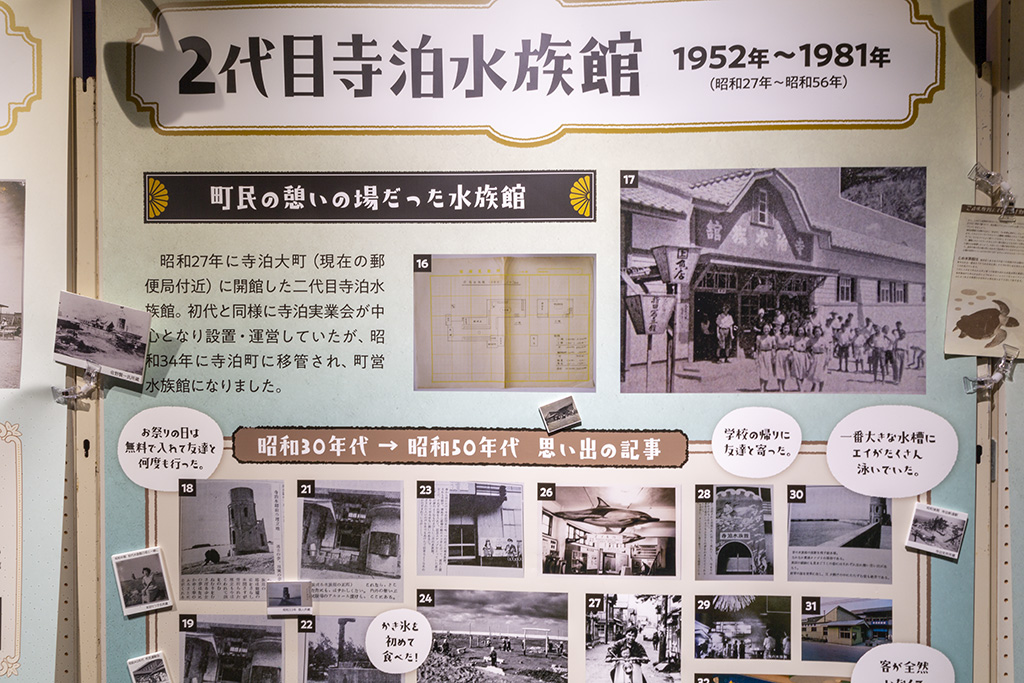

時代は戦争へと突き進み、1940(昭和15)年に水族館は軍事施設へと転用され、閉館となってしまった。2代目水族館が誕生したのは、戦後の1952(昭和27)年のことだ。場所は寺泊大町、現在の寺泊郵便局の辺りだった。

初代も2代目も、寺泊実業会が中心となり設置や運営が行われていたが、1959(昭和34)年からは、寺泊町の町営水族館となった。パネルには「町民の憩いの場だった」と紹介されている。

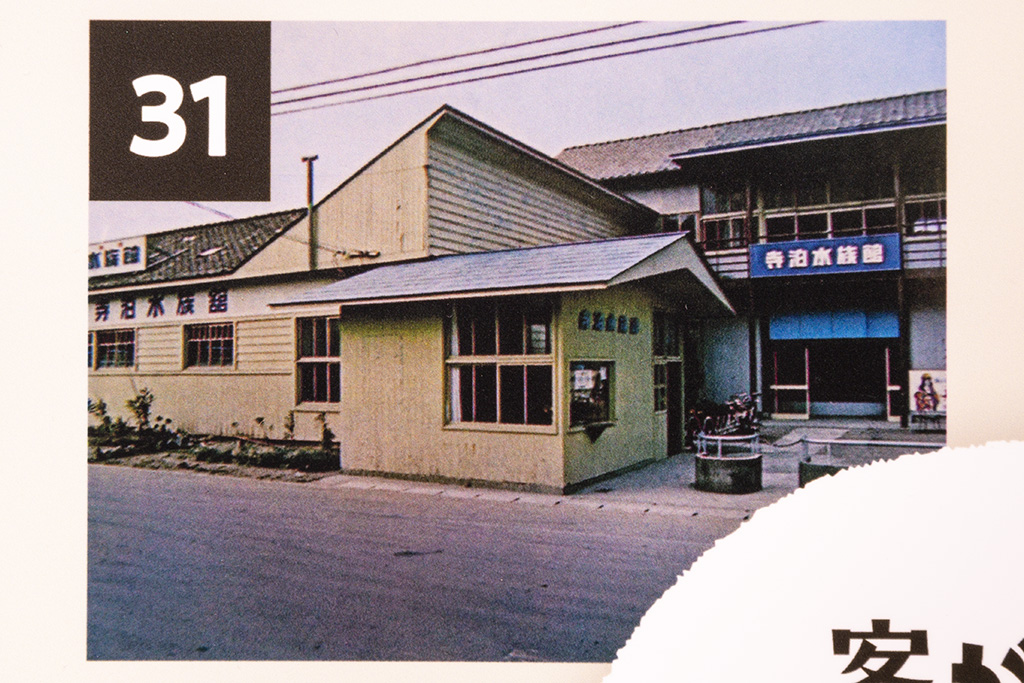

こちらは館内の様子。町の人たちに愛された水族館ではあったが、開館から30年ほどで老朽化を理由に建て替えられることになった。1981(昭和56)年に、第1回水族館建設特別委員会が開かれたこと、候補地として2代目の場所の拡充、寺泊みなと公園、現在地の寺泊花立の3か所が挙がっていたことがパネルに書かれていた。

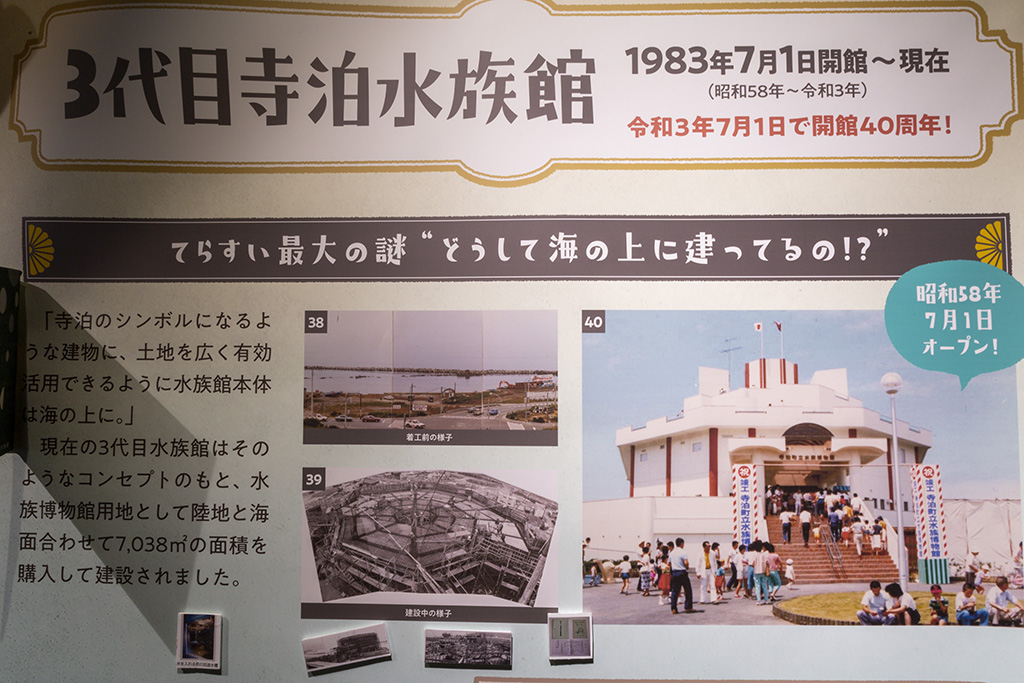

3代目が誕生したのは1983(昭和58)年7月1日。「3代目から水族博物館となった」と青柳館長。上から見ると八角形の建物は「寺泊のシンボルとなるような建物」「土地を広く有効活用できるように水族館本体を海の上に」というコンセプトで作られた。

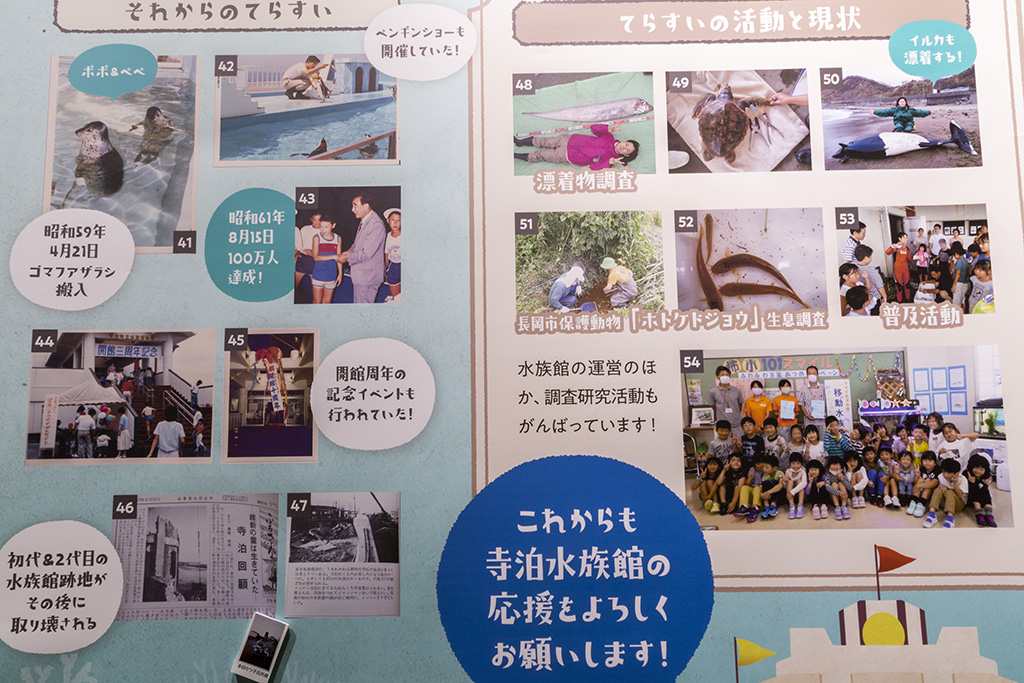

3代目は開館から3年後の1986(昭和61)年には100万人の来場者を達成!パネルではそのときの写真が展示されていた。ほかにも海岸漂着物や、長岡市の保護生物「ホトケドジョウ」の生息調査を行っていることなど、館外活動の様子もよく分かる内容だった。

企画展示は現在は終了しているが、Web Skip上に記録を兼ねて掲載させていただいた。

90年にわたって続いてきた「てらすい」はやはり地域に愛される施設であり、地元の歴史と密接に関係しているのだと感じた。

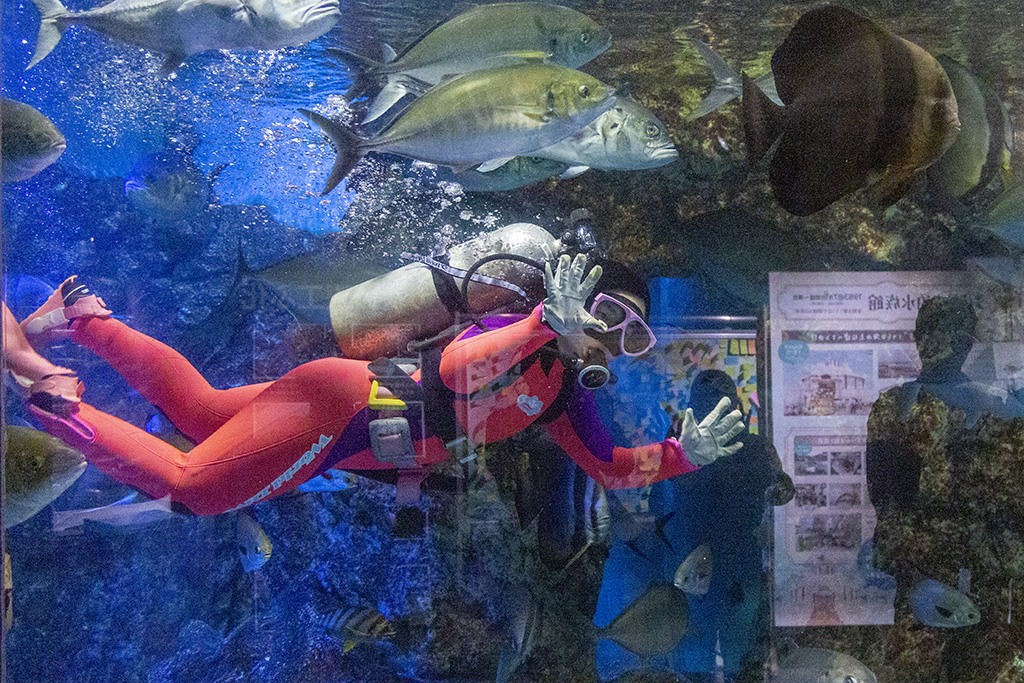

ダイバーによる餌付けショーはやはり鉄板!

3代目となる現在の「てらすい」は開館から40年を迎え、訪れた人はのべ600万人。

コロナ禍でイベントに規制はあるものの、平日限定で回数も減らしてダイバーによる餌付けショーは行われている。(2021年10月現在)

やはりここに来たからにはこれを見なくては!

平日にも関わらずたくさんの来館者がいて、開演前には多くの人たちが水槽の前に集まっていた。魚が群がってくる様子は圧巻のひとこと。見る度に「このままダイバーさんも魚に食べられてしまうのではないか」と感じるほどの迫力にドキドキ。今回もすごいなあと思いつつ、ショーを堪能した。

ウミガメからアマゾンの大型淡水魚、海水寒帯まで

館内に入るとまず最初にお出迎えしてくれるのは海水温帯大水槽のウミガメだ。

その迫力にいつもビックリ。これだけ大きいと浦島太郎もまたがるのが大変だったのでは心配するほどの大きさだ。青柳館長によると「ウミガメの子どもが海岸に打ち上げられることは結構あり、水族館では弱ったカメたちを保護・展示している」そうだ。展示パネルには、ウミガメを保護したらどのようにケアするのか詳しく書かれていた。

八角形の館内を、ウミガメのいる水槽を起点に時計回りに歩くと次はダイバーが餌付けショーを行っている「大回遊水槽」がある。コブダイやタカノハダイなど、漁師さんからもらった魚なども泳いでいる。

丸い水槽がずらりと並ぶ海水熱帯水槽ではキレイな熱帯魚を見ることができる。写真の一番手前の水槽でキラキラと銀色の光を放ちながら泳ぐのは鮭たちだ。

こちらは淡水熱帯水槽。右上の水槽にいるハリセンボンは、つぶらな瞳がとても愛らしく、ジーッと見ているとこちらを見返してくれるかもという解説が……。期待を胸にジーッと見つめてみたが、残念ながら目は合わせてくれなかった。次回に期待。

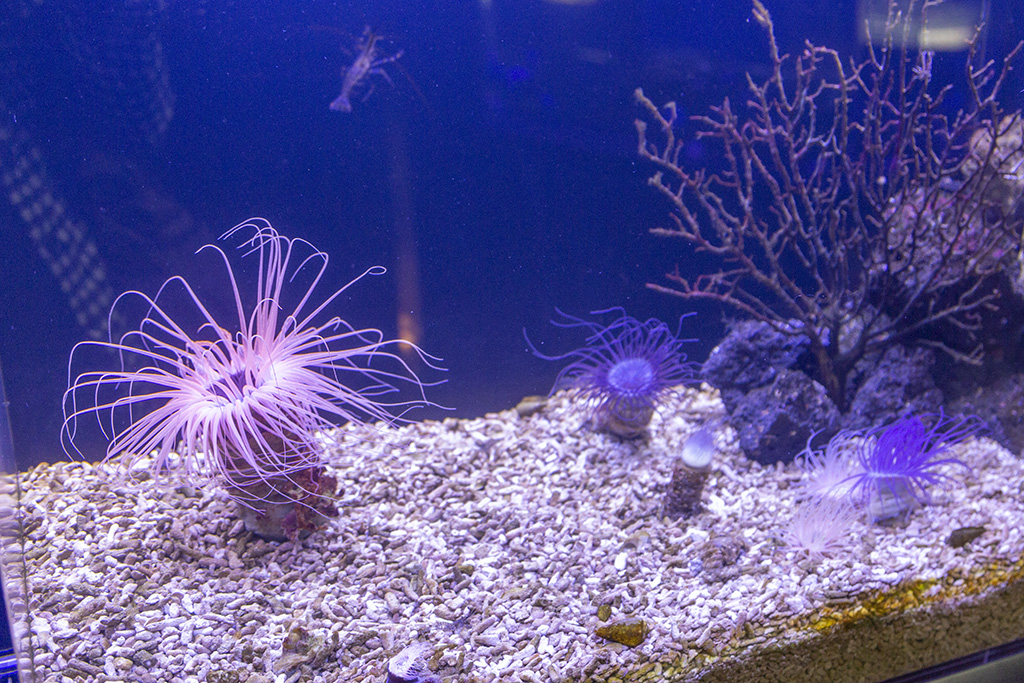

チンアナゴ(ガーデンイール)は小さくて本当に可愛い!来る度に必ず観てしまう水槽のひとつだ。

バラエティ豊かな2階の展示

2階には個性的な生き物がいっぱい。館のホームページには「小さい置き水槽に様々な珍しい生物を展示」「大きな水槽では気付かないような生物をじっくり観察」と紹介されている。以前月刊マイスキップの取材で青柳館長にインタビューしたときに「水槽と来館者の距離が近く、ゆっくりと生き物を観ることができるのは、小さい水族館ならではの魅力」と語っていたことを思い出した。

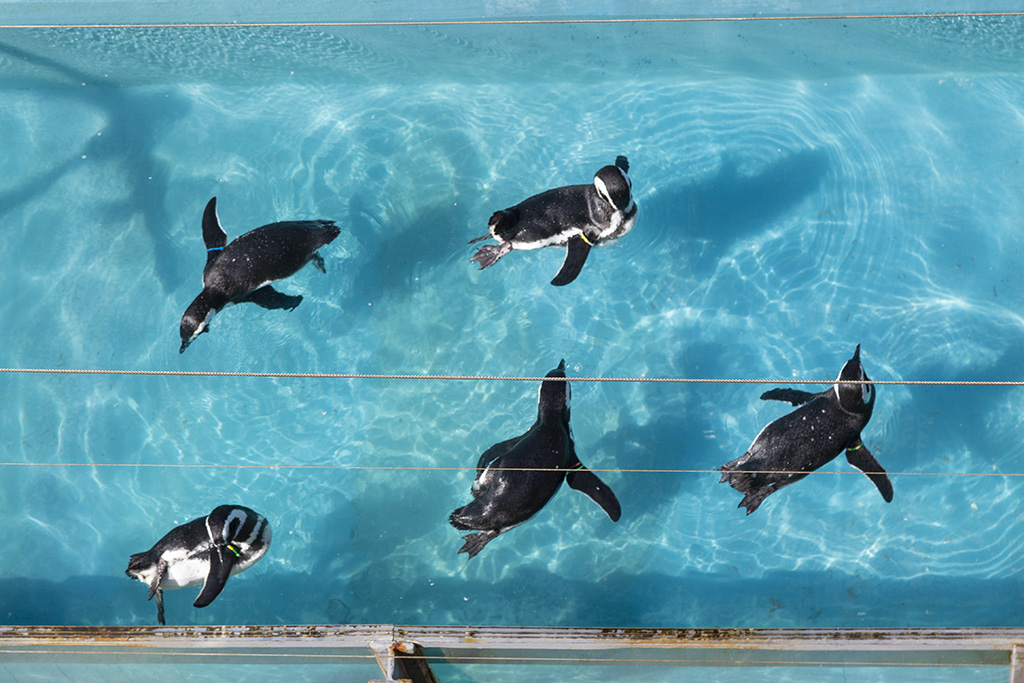

2階にはペンギン広場があり、手前にはアイドルのように写真と名前と誕生日が記載されたペンギン一覧の展示もあった。「あなたの〔推し〕はどのこ?」の一言にクスリ。パッと見では皆同じに見えるペンギンだが、よーく見てみると顔の周りの白いライン、目の形などに違いがあり、優しそうな子、腕白そうな子、アイドルのように目鼻立ちがすっきりと整った子など、さまざまだ。

ペンギンはプカプカと水に浮いているさまは、のんびりそのもの。しかしひとたび泳ぐとなると、まるで弾丸のような早さで駆け抜けていく。そのギャップが面白い。

これはまだ子どものペンギンだろうか。色も淡く、体も小さいように感じた。

館内ではペンギンのふかふかの羽毛を箱に集めて、それに触ることができるコーナーも用意されていた。

※新型コロナウイルス感染症として近くに、アルコールスプレーが設置されています。

3階の展望室からの眺めは抜群!

たまたま空いていただけかもしれないが、誰もいない「穴場スポット」と感じた。日常から切り離されて、ゆっくり海を眺めるには持ってこいの場所だ。

3階まで上がったなら、さらに足を伸ばしてほしいのが屋上。ここからだとペンギンプールがバッチリ見下ろせるのだ。

手すりにもたれたり乗り出したりせず、安全な距離から楽しもう。

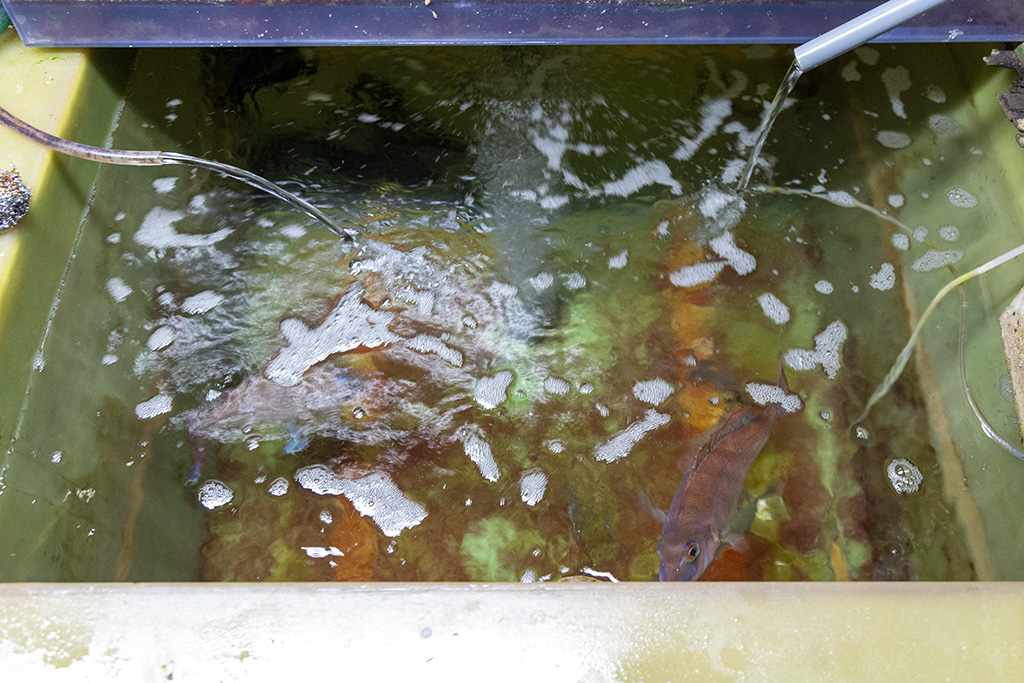

バックヤードちらり

館長からバックヤードもご案内いただいた。

漁師の方から提供された魚は、館内水槽デビューの前に予備水槽で準備をする。寄生虫を落としたり、傷を治したりしながら、お披露目のために着々と準備をするのだそうだ。

水族館ではエサの魚は必ず急速冷凍して、寄生虫を殺したものを使うそうだ。大きすぎるものは口の大きさに合わせて小さく切ったり、三枚に下ろしたり、骨取りまですることもあるというから至れり尽くせりだ。

飼育員の方たちの、裏での努力があってこその施設だということが伝わってきた。

てらすいには館外にもお楽しみがある。それが「てらすいリクガメハウス」だ。

こちらは9時から16時15分までオープンで、間近でゆっくりとカメを見ることができる。

てらすいは、小さい水族館ながら見どころたっぷり。それぞれの水槽をじっくり見ていたら何時間でもゆっくりと楽しむことができる。

今回90年の歴史に触れて、改めてその魅力を再確認した。10年後に来る100周年、そしてさらにその後もずっと寺泊の海にあってほしい…そう思った。

長岡市寺泊水族博物館

新潟県長岡市寺泊花立9353-158 TEL:0258-75-4936

開館時間 9:00〜16:30(入館受付は16時まで)

休館日 不定休、HPに掲載

一般700円、中学生450円、小学生350円、3歳以上200円

おまけ写真館